カント『純粋理性批判』第二版序論

認識論の系譜

デカルトの支流である認識論

デカルト【1596 - 1650】は、普遍的懐疑という方法論により、

- 精神と物体とは明確に区分される

- 人間には自由意志が存在する

ということを証明した。

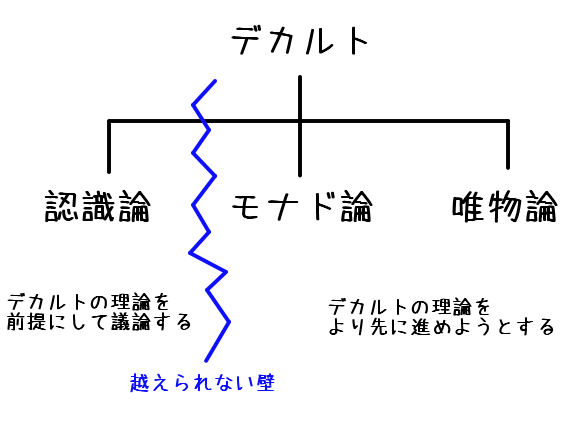

ここから、三つの潮流が生じる。

- 【認識論】デカルトの理論を疑わない人。二元論を前提としたうえで、「身体と精神はどう関係し、我々の認識はどう成り立ってるのか」という問題を考察する

- 【モナド論】問題意識や方法論を受け継いだうえで、デカルトの理論をより厳密にし、自由意志を擁護。ライプニッツ【1646 - 1716】

- 【唯物論】問題意識や方法論を受け継いだうえで、デカルトの理論を否定。スピノザ【1632 - 1677】

2と3はデカルトと同じ次元で話をしている。自由意志が存在するのかどうか、といった議論から、そもそも二元論が正しいのか、精神は存在するのか、存在するとしたらそれはどうやって成立しているのか、といった議論まで行うわけだ。ここでは、二元論というのは議論の対象なのである。

1はデカルトを前提とし、その結論を疑わない。そして、その二元論的前提を受け入れたうえでの議論をする。だから、ここではそもそも二元論が正しいのか、といった問題については構造的に扱えない。そのような意味で、認識論はデカルト、スピノザ、ライプニッツらの議論よりも下の次元にいる。

認識論の系譜

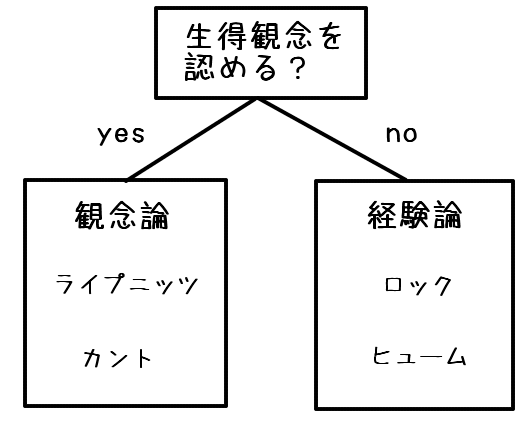

この1の認識論だが、【生得観念】を認めるか否かで、二派に別れる。

- 生得観念を認める…観念論。ライプニッツ【1646 - 1716】、カント【1724 - 1804】

- 生得観念を認めない…経験論。ロック【1632 - 1704】、ヒューム【1711- 1776】

ロックが書いた『人間知性論』に対してライプニッツが『人間知性新論』を。ヒュームが書いた『人性論』に対してカントが『純粋理性批判』を書く、という対応関係になっている。

【生得観念】とは、経験によらない観念のことである。例えば正義だとか真だとか神だとかだ。それらは、経験的に教えられることはない。だが、それらが何を意味するかについては各自が知っている。かつそれは、民族や宗教といった相違を超えて、すべての人類に共通しているように見える。よってそれは、生まれる以前から持っている観念なのだろう。このようにして、生得観念の存在を信じる人は、【観念論】の立場を取ることになる。

これを否定する人は、【経験論】の立場を取る。常識的に考えたなら、生得観念なんてあるわけないだろ、と考えるわけだ。

/ _ノ \

| ( ●)(●)

. | (__人__)

| ` ⌒´ノ 生得観念なんてあるわけないだろ、常識的に考えて…

. | }

. ヽ }

ヽ ノ \

/ く \ \

| \ \ \

| |ヽ、二⌒)、 \

「真だとか正義とかいったって通用しない人がたくさんいるじゃないか」

「その観念ってどこで得るんだよ。生まれる前って、魂の存在を信じているのか?」

「あとどこでそれが刻印されるんだ?天国とでもいうのか?」

「天国なんてどこに存在してるんだよ」

このような疑問が、生得観念の存在を考えた時に湧き上がってくるわけだ。

観念論と経験論の違いは、対称的な二つの派閥があってそれぞれに言い分がある、と思うよりは、「普通考えたら経験論になるところを、心情的な問題から観念論者がかき乱している」ととらえたほうが正しい。経験論はものの見方の一つではなく「だってそうだろ当たり前じゃないか」と表明しているに過ぎないのだ。「経験論者のロックがタブラ・ラサという理論を唱えた」とよく教科書では説明されてるが、新しい理論を唱えたという捉え方は間違っているのである。

じゃあ観念論者はなぜ生得観念を擁護したいのかというと、それが自由意志の問題に関わってくるからである。全てが経験に起因するのだとしたら、じゃあ私というものを構成するものは何なのか。私は違う場所にいて違う経験をしたら、全く違う人間になってたということか。自分が自分である根拠が一切なくなってしまうじゃないか……こういうことを考えて、経験論を批判するわけである。

カントの哲学史的位置

カントを読む際には、以上のような枠組み内にいるということを念頭に置くとわかりやすい。つまり、カントは「認識論の枠組み内の観念論」という立場にあり、デカルト、スピノザ、ライプニッツらが行っていた議論よりも低次元にいるため

- 精神と物体に分かれているというのは本当なのか

- 精神が何らかの能力を持っており、それが認識において作用を及ぼしているということは本当なのか

といった問いに対して、構造的に答えることができないのである。認識論は、デカルトの二元論を大前提として受け入れたことから派生した理論である。読者がその大前提に通じておらず「えっそうなの」と思ったとしても、それはそういうものだ、として受け取るしかない。そもそもその前提が正しいのかから議論したい、というのであれば、より上位の次元であるデカルトらの本を読めというわけだ。

ヒューム

カントは、ヒュームの経験論を批判する、という形で生得観念を擁護する、という形の議論をしている。ヒュームがどのような議論をしたのかを簡単に見てみよう。

ヒュームは、経験論の立場から、諸科学の基礎付けを行おうとした。そのため、「原因と結果」の必然性が何に起因しているのかを、経験論的に説明しようと試みたが、それに失敗する。

例えば我々は、太陽が東からのぼって西に沈むのを見る。それを繰り返すことにより、その結びつきが必然であるという確信を抱く。諸科学についても同様で、何度も同じ実験を繰り返すことで、それが必然であるというように思うようになる。経験論ではこのように、習慣によって「原因と結果」という概念が生じるのだ、と説明されることになる。しかし、それなら我々が「原因と結果」について抱いている必然性というのは生じないのではないか。何度も同じ事態が生じるのを経験することによって得る確信というのは、必然性を伴わないものである。それは、過去にそうだったから次もそうだろう、と思っているだけのものに過ぎない。だとしたら、そのようなものに依拠している諸科学というのも、ただの経験則の域を超えないものになってしまう……。ヒュームはこうやってグチャグチャした議論をして、最終的に懐疑論に陥ることになる。

カントはこの議論を、「原因と結果」が生得観念であることの証明に使う。ヒュームが懐疑論に陥ったのは、そもそもヒュームが前提としていた経験論が間違いだったからなのだ。だから、生得観念が正しいのだ、という論法によってだ。

カントを読む際の注意点

カントがここで想定しているのは経験論者(ヒューム)であり、そいつらの議論を踏まえたうえでの議論をしている。したがって、そこで共通前提になっていながら、かつ一般的ではないことについても、議論の前提となっているわけである。カントはヒュームから以下のような論点を借用しており、それを知ってないと「?」となる箇所が多い。

- 理性と感性が別々のものを追求する、という理論の借用。そこから、「神、自由、不死」という哲学的問題に向かう

- 経験論においては、経験するのは個物のみであり、ほかのものはそこからの抽象作用によって生じる。だから、自然全体の直観や自然にあまねく通じる法則といったものが、経験として与えられるということはない。それらは抽象作用の産物である(デカルトの次元にいくとこれは否定されえる)。よって、それらが抽象作用によって作られることを否定したなら、それは精神の能力によって生じたものだ(理性と名付ける。ア・プリオリに全体を与える能力というのが定義らしい)、ということが当然のこととして証明されることになる

カントの嘘

カント自身は、知ってか知らずかこのような哲学史的位置を無視し、自分が全て新しいことを言い出したんだ、あるいは、過去の哲学を自分が統合したんだ、みたいな言い方をする。これらは嘘なので、真に受けないほうが理解がしやすい。

例えば

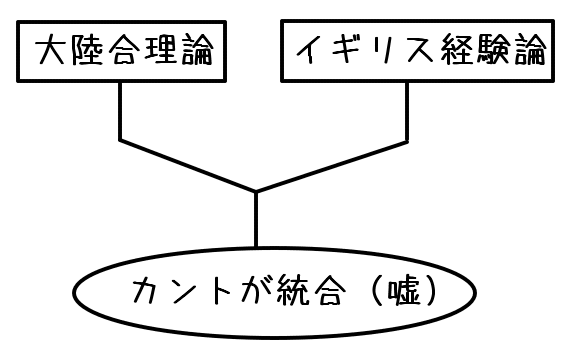

- カントの理論は大陸合理論とイギリス経験論を統合したものである

という主張がある。大陸合理論とイギリス経験論という別種の理論が平行して存在し、それをカントが統合したのだ、という主張だ。

大陸合理論は、デカルト、ライプニッツ、スピノザを。イギリス経験論はロック、ヒュームを指す。

これはもちろん誤りである。先に見たように、経験論はデカルトを前提として生まれたものだからだ。大陸合理論とイギリス経験論とを、同レベルのものとして語っている時点で既にカントは間違っているのである。

カントは哲学史について不勉強であり、ヒュームか、あるいはせいぜいライプニッツの認識論くらいしかまともに勉強をしていない。だから、このような的はずれな主張をしてしまうのだ。

だが、「カントは大陸合理論とイギリス経験論を統合した」という主張は一般に真実だと思われており、哲学や倫理の教科書にも載っている。何故このようなことが起きるかと言うと、その理由は簡単である。後世カントの影響力が増大する中、カントが自分の哲学を大きく見せるためについた嘘が、疑われることなく鵜呑みにされてきたからである。

他に、

- カントは超越論的哲学を創始した。これは対象についての学ではなく、認識自体に向かう学問であり、これまで試みられなかった新しいものである

という主張があるが、これも嘘である。認識自体に向かう学問は、先に見たようにロックが始めたものである。カントのいう超越論的哲学というのは、それを別の言葉で言い換えたものにすぎない。だから新しい試みでは全く無い。

『純粋理性批判』全体の構造

では、本文の解説に移ろう。その全体の構造は以下のようになっている。

- ヒュームの失敗をもって、生得観念を勝利させるというのが核心

- それをひとつの原理のもとにまとめあげようとする

- 「理性と感性のズレ」により哲学的難問が生じた、という思いつき。これは、「それを解決した自分の哲学は全ての哲学を終わらせるものである」という主張につながる

分析的判断と総合的判断

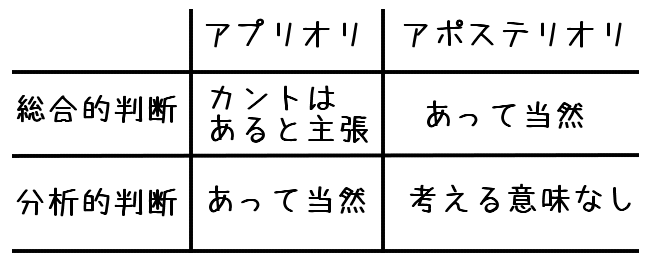

カントは、生得観念が存在するかどうかという問題を「アプリオリ」と「総合的判断」という言葉を使って定式化しようとする。

【アプリオリ】経験によらない、という意味のラテン語。反対語は【アポステリオリ】。

【総合的判断】認識を拡大するような判断。反対語は【分析的判断】。

「○○は△△である」と主張するとき、これには、最初から○○という概念の内に含まれていることを言明するだけの場合と、含まれていないことを言明する場合があるだろう。

例えば、図鑑を見てりんごというものについて知っており、それが「赤い、果物、丸っこい」という性質を持っていると知っている時、「りんごは赤い」といえばそれは分析的判断である。既にりんごについて持っていた概念のうちの一つを言っただけだからだ。

その後、りんごを初めて手に取り、食べて見たとする。そして、「りんごは美味しい」ということを新しく知ったとする。この時「りんごは美味しい」と発言するとする。先と同じように「○○は△△である」という文章構成ではあるが、この場合、最初に「りんご」という概念について持っていなかったものを新たに付け加えている。主語に術語が含まれていないもの、それが総合的判断である。

(概念ってそんなふうにガチっとっしてるものなの?あまりこの2つの区別ってつきにくくない?という意見が例会で出た。全くそのとおりだと思うが、観念論者としてはきっとわけられるのだろう。多分)

述語Bが主語Aに、この概念Aに含まれている有るものとして属するか、そうでなければ、BはAと結びついているけれどもBはまったく概念Aの外にあるかである。前者の場合には、私は判断を分析的と呼び、後者の場合には総合的と呼ぶ。(第二版序論4)

アプリオリな総合は存在するか?

このカントの区分で言えば、普段我々が行っているのは「アポステリオリな総合的判断」である。何にしたって、経験によって新たな知識を得て、概念を拡張していくわけである。そもそも、それ以外に認識を拡張する手段など、あるわけがないではないか。このように思っているわけである。

それを踏まえたうえで、の話である。カントは次のような問題提起をするわけだ。「アプリオリな総合判断というものがあるのではないか」。つまり、経験によらず認識を拡張する仕方があるのではないか、と。少し考えてみよう。

「経験によらないってことはあれだろ、何も知らないものについて頭の中だけで考えたら何か新しいことを知れるかどうかってことだろ」「普通って経験で物事について詳しくなるよな。やってみてそれで初めてわかるっていうか」「アプリオリな総合判断って、要は経験によらず何か新しいことを知るってことだよな」「うん、ないな」

だが、カントにはアプリオリな総合判断が存在する、と言える根拠がある。それが、ヒュームのやった「原因と結果」についての議論だ。そこでヒュームは、「原因と結果の必然性は、経験によるはずなんだけど、どうやってその必然性が生じるんだろう」ということを考えた。例えば太陽が東からのぼって西に沈むのを何万回と見たとしても、それでは必然性に到達できない。それ以外ではありえない、という必然的な認識というのが確かに自然科学や数学に存在するのだが、これって不可能ではないか?そうして、「アプリオリな総合的判断」が存在する可能性が生じた。

- 「原因と結果」は、経験的に得られるようなものではない。つまりアプリオリである

- しかし、それは分析的判断ではない。その判断において、主語の概念のうちに術語が含まれていたりはしない

- 分析的判断ではないということは、これは総合的判断ということだ

という理屈によってだ。

(数学に認める必然性と、事実から得る必然性ってそもそも異なるのか?数学に認める必然性だって、「それまで経験してきたから次もそうだろう」以上の価値なんて持ってないんじゃないのか?という話を例会でした)

原因と結果の関係性は、明らかに総合判断に属するものだ。「夜が来たら朝が来る」という言明は、どう見たって夜という概念に朝が含まれてたりはしない。分析的判断ではないのだから総合的判断だ、そうでしょ?

しかし、この原因と結果を結び合わせるものは、経験ではない。それはヒュームが頑張って(別に観念論者のためではないのだが)考察してくれたとおりである。経験ではないということは、つまりはアプリオリだということだ。こうして、アプリオリな総合的判断が存在するということは、確実なのである。少なくともカントにとっては。

カントの証明

さて、このようにして、ヒュームのたてた問題は、「アプリオリな総合的判断は存在するかどうか」という形で定式化された。そうしたうえで、それの存在を証明するわけだ。それができたなら、生得観念が存在するといっていた観念論者が正しかった、ということになるだろう。

カントは、その根拠として、実例を3~4つあげる。

- 原因と結果

- 数学

- 自然科学

- 形而上学(願望として生じる)

原因と結果については先に見たとおりだ。それについては、まあ筋は通っているかもな、と思っておこう(とりあえずは)。他の実例と並列しているが、カントに「アプリオリな総合的判断」があると確信させたのは間違いなくこれであり、後はカントが頭を捻って考えだしたものである。

で、問題なのは、2と3である(4は実例ではないのでどうでもいい)。

数学

7+5=12という式を例にとる。

- 7と5を分析しても、12にはならない

- 手の指を補助手段としてそれを得る

- 「7が5を付け加えられるべき」というのと12はノットイコール

- 直観を補助とする

したがって、これはアプリオリな総合的判断らしい……。例会では、あまり賛同は得られなかった。「普通に考えて、自然においてそういう法則があるってことじゃないの?それがなんで理性の作用によるのだ、ってことになるの?」

12の概念は、私が単に7と5のあの結合を考えているということによってすでに考えられたのでは決してないし、また私がそのような可能な総和についての私の概念をいくら分解しても、そのことのうちには私は12という数を見出さないであろう

7が5に付け加えられるべきであろうということを、7+5の和の概念において私はなるほど考えたけれども、この和が12という数に等しいということを考えたのではない。

自然科学

「質量保存の法則」と「作用反作用」を例とする。

- 物質の概念のうちにはこれらの法則は含まれない。

したがって、これはアプリオリな総合的判断らしい……。これについては、先の数学の例よりも更に怪しくないか、という話を例会でした。「数学までならわからなくもないけど、自然法則まで人間精神に依拠してるってことだろ?さすがになくね?」

というのは、物質の概念においては、私は持続性を考えるのではなく、単に物質が空間を充たすことによって空間のうちに現在していることだけを考えるからである。それゆえ、物質の概念のうちに私が考えていなかった或るものをアプリオリにこの物質の概念に付け加えて考えるためには、私は現実に物質の概念を超え出て行くのである。

まとめ

また、「個々の経験以前にそれらを統合するものがある」というのは別にいいが、それの根拠が理性である、というのは飛躍があるのではないか。ここで想定相手としているのが経験論者であるなら成り立つ議論なのかもしれないが、一般的な議論ではない。

たた、一般的に妥当かという点では相当微妙だが、カントが想定しているのが経験論者(というかヒューム)だということを考えるなら、理解できなくもない。

経験論では、自然全体というものは実体のないものである。あるのは個々のもののみで、全体というのはそこからの抽象作用によってのみ得られるものなのだ。

だから、それらが経験によって与えられるのではない、ということが示されたのなら、それは「それって自然全体によって与えられるんじゃね」というのをすっ飛ばし、即座に「それは理性によって与えられるものだ」となってしまうのである。

序論6

ヒュームは原因結果だけでなく、数学、自然科学についても考えるべきだった。そうすれば絶望しなかった。

→そうか?

序論7

ただの用語説明。

- 理性:アプリオリに全体を与える能力

- 純粋理性批判:その能力について確かめるもの。諸源泉と諸限界についての学。

- 純粋:?端的にというのが追加されてるが

- 超越論的哲学:対象にではなく認識の仕方に関わるもの。ただ、純粋理性批判よりも範囲は広い。それに、アプリオリな総合判断と分析的認識も入るから。つまり、批判の対象ではない、普通に批判の必要もなく受け入れられているもの

空間論・時間論

構造としては先と同じである。二元論的前提から、物体と精神がどう関係するのかを調べる。そうして、経験によらない、人間精神に由来する能力が存在することを示す。

その能力としてここで主張するのが空間と時間。それらは実は客観的に存在するものではなく、我々の精神の能力によって作り出すものだ。実際に客観的に存在しているものは、それゆえ時間的でも空間的でもない、普通では捉えることも想像することも難しいような何かわけのわからないものである(物自体)という話になる。

空間論

カントは、空間がアプリオリな総合的判断である証拠を6つ挙げている。

- 空間の表象が根底に存していないと、個々のものが異なった場所にあることを表象できない

- いかなる対象も空間のうちに見出されないことは考えられるとしても、空間が全く存在しないことは考えられない

- 空間がアプリオリな必然性を持つものでないのなら、幾何学の明大の必然性が説明できない

- 我々が空間を表象するのは唯一の空間としてだから

- 空間は無限の量として表象される

- いかなる概念も、ひとつの概念としては無限の表象を内に含むようには考えられないのに、空間はできる

だから空間はアプリオリな直観であって、概念ではないらしい。我々は空間が客観的に存在するのだと当たり前のように思っていたがそれは実は違うのである。

時間論

空間論よりもさらに怪しい。